ぷち豆知識

こどもの日

こどもの日は、端午(たんご)の節句の日

子どもたちが元気に育ち、大きくなったことをお祝いする日

もともと5月5日は「端午の節句(たんごのせっく)」で、男の子の健やかな成長や幸せを祈って、お祝いをする日

1948年に、5月5日を「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」お休みの日となり、端午の節句の日が、こどもの日になりました。

男の子の日から子供たちみんなになり

母に感謝する日だったんですね。

端午の節句は、

もともとは病気や災い(悪いもの)をさけるためのお祓い行事

その行事のために使っていた「菖蒲(しょうぶ)」が、兜に菖蒲を飾ったり流鏑馬などの勇壮な行事となり、男の子の行事になって、江戸時代に徳川幕府によって定められ、男の子の健康と出世を願う行事として定着。

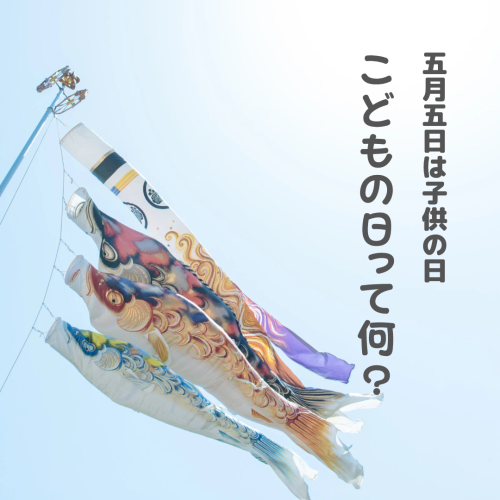

鯉のぼり

「鯉」というお魚は、強くて流れが速くて強い川でも元気に泳ぎ、滝をものぼってしまう魚。

そんなたくましい鯉のように、子どもたちが元気に大きくなることをお願いする意味が込められています。

五色の吹流しは、子どもの無事な成長を願って悪いものを追い払う意味が込められている。

柏餅

柏の葉でおもちを包んだもの。

柏の葉は、新しい芽が出るまで落ちない「子孫繁栄」の縁起を担ぐ食べ物

菖蒲湯

菖蒲の葉っぱは香りが強いため、病気や悪いものを追い払ってくれる

兜や鎧

子どもの身を守って元気に大きく育つようにたくましく強く育って欲しいという意味が込められている

そのほかの食べ物

ちまき、べこ餅、あくまき、カツオ

子供と一緒に、母への感謝し、楽しくお過ごしましょう!

花まつり

お釈迦様の誕生日を祝う仏教の行事

お釈迦様の誕生日とされる4月8日に行われる仏教のお祝いの行事です。

宗派問わず寺院や仏教系の学校などで広く親しまれています。

灌仏会(かんぶつえ)、仏生会(ぶっしょうえ)、降誕会(ごうたんえ)、浴仏会(よくぶつえ)など呼び方があります。

花祭りはもともと、お釈迦様が生まれたとされるインドで広く行われ、その後に中国、日本へ伝わったとされ、日本では奈良時代の誕生仏(花祭りで使われる仏像)が残っており、この頃すでに花祭りが行われていたと見られています。

花祭りの行事や作法

法要を行ったり

花で飾りつけた小さなお堂「花御堂(はなみどう)」を作り、中に誕生仏と呼ばれる仏像を安置。

誕生仏に柄杓(ひしゃく)ですくった甘茶をかける

これはお釈迦様の誕生時に龍が天から降りて香水(こうずい)を注ぎ、洗い清めたという言い伝えにちなんでいます。

香水とは清めのためにお香などを混ぜた水のこと。花祭りでも、甘茶ではなく香水がかけられることもあります。

また、花祭りに甘茶をいただくと無病息災で過ごせるともいわれ、寺院の行事で配られることもあります。

甘茶は基本的に甘味料は入っていません。甘茶はヤマアジサイの変種である「アマチャ」の葉を乾燥させて煎じたお茶で、お茶そのものに甘みがある飲み物なのです。

参考までに

春のお彼岸

春のお彼岸 3月18日〜3月24日まで

桃の節句のオマケ

桃の節句パート2