ぷち豆知識

桃の節句パート1

桃の節句

今回のテーマは、桃の節句!

3月3日。女の子のお祭り

(※男の子は瑞午の節句。)

〇歴史

・元々は「上巳(じょうし・じょうみ)の節供」

・起源は古来中国の上巳節より

・上巳とは、3月上旬の巳の日という意味

・中国では、上巳の日に、川で身を清め、不浄を祓った後に宴を催す習慣がある

・日本では平安時代に伝わる

・宮中の「人形遊び」と結びつき「流し雛」へと発展したといわれています。

✳︎ひなまつり

・中国の上巳の祓いが伝わる以前に

日本の貴族社会の「雛遊び(ひいなあそび)」が平安の中期に盛んに行われておひ、当時の大人の遊びが、次第に子供たちの世界に広まりました。

※現在のような雛人形はいつから?

(段を組んだり豪華な飾り)

・江戸時代に入ってから。

江戸時代の初期

・京都の御所で盛大な「ひなまつり」が催されて以降

・江戸の武家社会にも広まり

・庶民の間にも定着していったとされる

ひな人形を飾り、白酒・菱餅・あられ・桃の花等を供えて祀ります。

ひな祭りの料理

ちらし寿司と蛤のお吸い物ですね。

・蛤は女の子の美徳と貞節を意味するもの

・ちらし寿司の具である蓮(れんこん)やエビも縁起がいいものとされる

お祝い事には良く使われます。

✳︎ひな人形は、姉妹で共有してはいけないの?

・ひな人形は「一人ひと飾り」といわれ

・姉妹で共有したり

・親から受け継ぐのは良くないとも…

※BUT 女のお子さんそれぞれに「ひな飾り」を用意し、飾るのは難しい…

新たに女の子が誕生した場合

ひな人形を増やしていくと良いという説がある

・揃っていない人形やお飾りを増やしてあげるなど

・現代の生活にはあっているかもしれません

・このような風習は、その家ごと、また地域によっても異なりますので、年配の方に相談されるのがいいでしょう。

✳︎すぐに片づけないとお嫁にいけない?

節句が終わったらすぐにひな人形を片付けない?

お嫁に行くのが遅れるという俗説がありますが地域によっては旧暦(4月上旬)に行うところもあり、全く根拠のない言い伝えです。

but

・いつまでも飾っていると季節感がなくなる

・お客様がいらした時に、だらしないという印象を持たれてしまうことにもなる

・そのへんはちょっと気を配りたいところ

・「きちんと片付けなさい」という教えかも

※片付けは晴れた日をえらびましょう!

✳︎飾るのはいつがいいのでしょう?

地方によっても違うようですが、雨水の日に飾ると、良縁に恵まれると言われています。

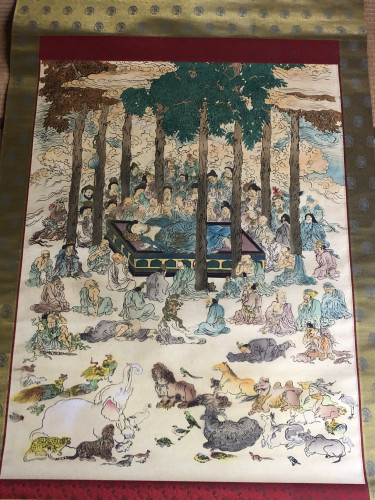

涅槃会

節分雑学

恵方巻き

冬の土用

2023年の冬土用は1月17日~2月3日まで