ぷち豆知識

2022-06-28 13:15:00

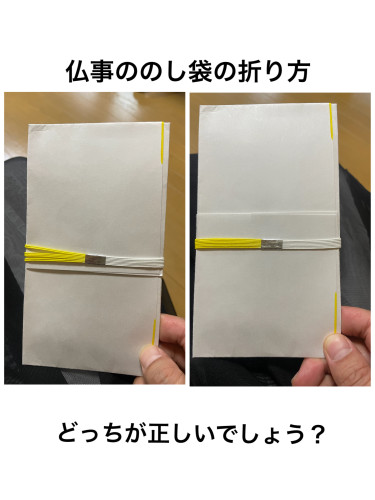

のし袋の折り方と向き

今回の案外知らない日本の風習は

仏事における「のし袋」の裏‼️

上折と下折、折った時にどちらが上に来るのでしょう?

気にしないか?悩む人が多いのでは?

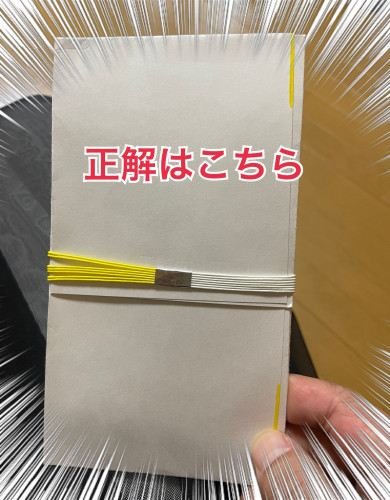

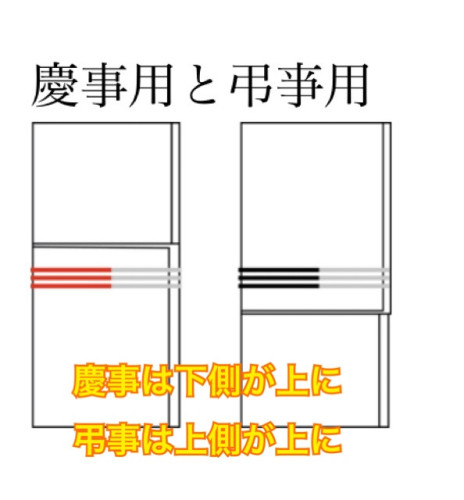

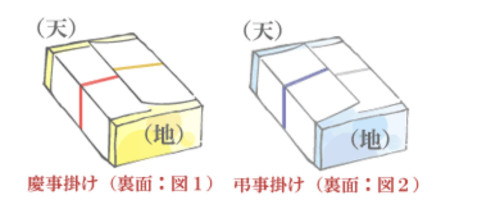

のし袋の外包みの折り方も、慶事と弔事では異なります。

慶事の場合は下折が上、弔事の場合はその反対で上折りを上側にして閉じてください。

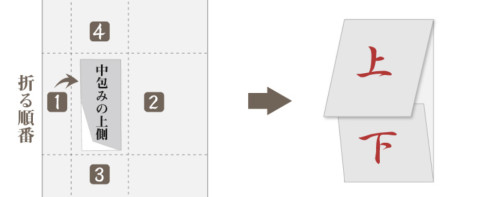

お金の入れ方は慶事と弔事では違いがあります。

御祝儀は新札を準備して、お札の人物の顔部分が上に来るように入れます。

弔事は新札を使いませんが、新札しかない場合は一度折って使います。裏にして人物が下になるように入れます。

この様に違いがありますので、ご注意下さい。

金額の書き方は、金額は旧字体の漢数字で書きます。

一 → 壱

二 → 弐

三 → 参

五 → 伍

十 → 拾

千 → 仟又は阡

万 → 萬

などなど、参考までに!

案外知らないシリーズ「のし袋」でした。

#雑学 #雑学大好き #のし袋 #折り方 #慶事 #弔事 #仏事 #熨斗 #熨斗袋 #日本の文化 #日本の風習 #japan #japanculture #japanese #葬儀 #法事

2022-06-14 08:05:00

お団子の謎

葬儀や法要の際に、お供えされているお団子のヒミツと謎?

多くの方が葬儀や法要にで供えられている団子の意味を知らないと思います。

葬儀の際に亡くなった方へお供えする、うるち米の粉で作った団子のことを「枕団子」と呼びます。

枕団子は、お釈迦様がお亡くなりになる間際に、ある弟子がご飯を用意し、お釈迦様に差し出しましたが、お釈迦様はそれを食べることなく旅立たれてしまいます。

弟子は残ったご飯をお団子にし、お釈迦様の死後にお供えしました、という逸話をもとに枕団子をお供えするようになったといわれています。

現代では「旅路の中でお腹が空いた時食べてほしい。」「空腹で困っている人に出会ったら団子を分けて徳を積んで欲しい。」と言う個人への想いが込められています。

枕団子をお供えする数は、地域の風習によってお供えする個数が変わります。

6個

人は死を迎えると成仏するまで四十九日間、六道の地蔵菩薩を廻ります。

六道とは、輪廻する迷いの世界です。人は生まれ変わる度にこの六道の何処かに生まれます。

地獄道の檀陀、飢餓道の宝珠、畜生道の宝印、修羅道の持地、人道の除蓋障、天道の日光、が待っています。

この険しい道のりを、この世に残された者から、「無事に辿り着き悟りを開くまでの間、お腹が空いたら食べて欲しい。」との願いや、上記の六地蔵を前にしたとき、ひとつづつお供えするという意味を持っています。

7個

7個のお供えする意味には、六道輪廻から脱し、極楽浄土へ生まれ変わるという意味を込め六道と極楽浄土の分で7個お供えする説です。

ほかに初七日から四十九日まで七日経つごとに死者の審理が行われます。

その数に因んで7つお供えするという説もあります。

死者の審理とは初七日・秦広王、十四日・初江王、二十一日・宋帝王、二十八日・五官王、三十五日・閻魔王、四十二日・変成王、四十九日・泰山王の順番で審理が行われます。

10個

故人が亡くなり今度は更に長い期間になり、十王仏信仰での初七日から三回忌までの「死者の審理」の回数による説です。

初七日から四十九日までの前出7回の審理で、もしも成仏できなかったとします。すると最後の望みで百ヶ日、一周忌、三回忌と三回の追加の審理が行われます。

十王信仰とは死者の審理を行う十王をお祀りし、死後の罪を軽くしてもらおうとする信仰です。閻魔大王もこの十王の一人で。五七日目の審判者として現れます。

13個

枕団子を13個お供えする意味には、故人の魂を浄土へ導く十三仏にお供えするということです。

十三仏とは不動明王・釈迦如来・文殊菩薩・普賢菩薩・地蔵菩薩・弥勒菩薩・薬師如来・観世音菩薩・勢至菩薩・阿弥陀如来・阿閃如来・大日如来 ・虚空蔵菩薩をさします。

死者の審理を行う「十王」は菩薩や如来が姿をかえたもので、その元々の姿である「十仏」に「三仏」を加え三十三回忌まで仏をあてた十三仏です。

49個

四十九日とは、故人の来世を決める重要な期間ですが、故人が亡くなり迎える大切な節目である四十九日にちなみ、葬儀にて49個用意する場合もあります。

また、四十九日に行われる法要で49個の枕団子を準備されることもあります。

故人の年齢

故人が長生きした場合には、故人の年齢の数だけ枕団子をお供えすることもあります。

長寿の方の枕団子をお供えし、お下がりとしていただくことでお供えした人も長生きできるように願いを込めます。

飾り方や個数が分からない場合は親戚の方、地域の方、菩提寺のご住職、などに一度ご相談されるといいでしょう。

また宗旨により、お供えしないところもありますので、必ずご確認しましょう

2022-06-04 06:35:00

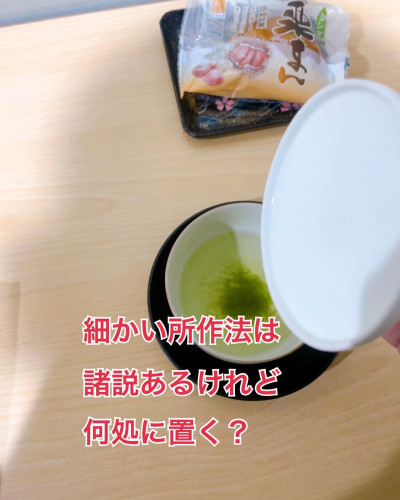

湯呑みの蓋の置く場所

2022-05-27 07:32:00

葬儀おけるマナー、流れ

2022-05-01 06:20:00

端午の節句

5月5日は「こどもの日(端午の節句)」です!

端午の節句の「端午」ってどんな意味でしょうか?

端午の「端」には「初め」という意味があります。

「午」は「五」と同音であることから

もともと「端午」は、月の最初の5日のことを指していました。

やがて、旧暦でいう午の月が5月である事とこの月の最初の午の日を節句として

祝っていた事が重なり合い「端午=午の月の端の午の日」で、5月5日を指すようになりました。

現在子供の日には

男の子のお子様がいるご家庭では、

鯉のぼりをあげたり、鎧兜や五月人形を飾ってお祝いをするかと思います。

こどもの日に鯉のぼりをあげたり

鎧兜や五月人形を飾るのはなぜなのでしょう?

こどもの日にはどのような由来があるのでしょう?

こどもの日の由来

こどもの日は、端午の節供とも言われ

日本の五節句の1つに数えられますが

基をたどれば、古代中国まで遡ります。

中国戦国時代の屈原(くつげん)の物語

楚(そ)の国の時代に、国王の側近だった屈原が陰謀により失脚したのち、

国の行く末に失望し、川に身を投じます。

人々の信望を集めていた屈原の死を知った楚の国民達は、小舟で川へ行くと、

太鼓を打って魚をおどしたり、ちまきを投げ入れるなどして、

屈原の死体を魚が食べないようにしました。

この物語の出来事が基となり、毎年屈原の命日である5月5日には

供養のための祭りが行われるようになります。

祭りは、次第に中国全土に広がっていきました。

屈原が亡くなった後も、国や国民のために尽くした彼の政策は、惜しまれ続けます。

それと共に、供養の祭りは、たくさんのちまきを川に投げ入れて国の安泰を祈願する風習に変わりました。

その風習は、時を経て、病気や災厄を除ける宮中行事「端午の節句」になった。と言われています。

また、この時期の中国は雨季に入る時期でもある事と

午の月の午の日(5月5日)が厄日とされていた事が重なり災厄や病気に対してのお祓いは、大切な行事でもありました。

邪気を祓うとされた菖蒲やよもぎで

人形(ひとがた)を作り軒に飾ったり

菖蒲酒や菖蒲湯でで邪気を祓っていました。

端午の節句は、三国志の時代、魏(ぎ)の国により旧暦5月5日の行事として定められたのち、日本へと伝わってきました。

古来日本では・・・

端午の節供やこどもの日がうまれるずーっと前から5月に必ず行われていた行事があります。

農耕民族である当時の人々にとって5月は1年のうちで「田植え」のある最も大切な季節でした。

当時、田植えは神聖なもので早乙女(さおとめ)が行うものとされていました。※早乙女=若い清らかな女性

早乙女達は、田植え時期が近くなると

一定期間不浄を避けて心身を清める行事(物忌み)を行っていました。

この行事は「五月忌み(さつきみ)」や「忌みごもり」と言われています。

やがて、この行事に中国から伝わった端午の節句が結びつくと菖蒲やよもきで屋根を葺いた小屋に前夜からこもり

菖蒲酒などで穢れを祓い、田植えに臨むようになりました。

平安時代の宮中では・・・

奈良時代や平安時代は、様々な中国の文化が日本に伝わってきた時代でもあります。

平安時代に、古代中国の風習であった端午の節句が伝わると「端午の節会(せちえ)」という宮中行事になります。

端午の節会の際に、宮廷では厄除けの菖蒲やよもぎを軒に挿ました。

臣下の人達は菖蒲やよもぎを冠に飾ったり、菖蒲や蓬を丸く編み五色の糸を結んだ薬玉(くすだま)を柱につるしました。

この薬玉は、貴族同士で贈りあうという習慣もありました。

また、「騎射(うまゆみ)」や「競馬(くらべうま)」といわれる邪気を祓う儀式も行われていました。

※騎射=走る馬上から的に向けて矢を射る儀式

男の子のお祭りへ

時が流れ、武士が台頭する時代へ移ると共に宮中での行事は廃れていき、

男の子の行事へと変わっていきます。

菖蒲が「尚武(しょうぶ)」や「勝負」に通じる。という縁起担ぎから「尚武の節句」として

端午の節句を重んじ、盛んに祝うようになったのです。

※尚武=武芸をたっとび、軍備を盛んにすること。

菖蒲

菖蒲の葉の形が剣先に似ていることから、兜に菖蒲を飾ったり流鏑馬などの勇壮な行事も行われるようになりました。

江戸時代になり、徳川幕府によって

端午の節句が五節句の1つとして定められると、男の子の健康と出世を願う行事として定着していきました。

昭和23年に「国民の祝日に関する法律」が定められます。5月5日は「こどもの人格を重んじ、

こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日」として男女の差別無くお祝いをする「こどもの日」となりました。

とはいうものの、5月5日は、現在でも男の子のお祝いの日という習慣が色濃く残っています。

きっと、武家社会から受け継がれてきた長い歴史がそうさせているのでしょう。